Bruno Gambarotta è scrittore, giornalista, attore, autore e conduttore televisivo. Ha lavorato in RAI per quasi 50 anni ed è un volto noto della televisione italiana. Da inizio 2023 porta in giro per l’Italia, assieme a Giorgio Costa e a Elena Cornacchia, uno spettacolo dedicato al maestro Ennio Morricone.

(Bruno Gambarotta)

(Bruno Gambarotta)

Lei ha iniziato a lavorare in RAI nel 1962 come cameraman. Poi, in TV, è stato autore, ha condotto trasmissioni e ha affiancato anche personaggi del calibro di Adriano Celentano, Fabio Fazio, Giancarlo Magalli e Piero Chiambretti. Ha nostalgia di quella televisione?

Ma, in realtà, penso di non doverne avere perché gli anni passano e non ho tanta voglia di guardarmi indietro. Un editore, Manni, che mi aveva già pubblicato cinque libri, mi ha chiesto di scriverne un sesto per raccontare proprio quel periodo lì; il libro è uscito da poco e il suo titolo è Fuori programma, col quale do conto di questa mia esperienza.

La nostalgia non è un sentimento che voglio allevare. È stata una stagione fantastica. Oggi i contesti sono mutati e sono cambiate le condizioni di lavoro: c’è molta concorrenza e si sono moltiplicati gli strumenti di comunicazione. L’avvento dei social ha poi allontanato i giovani dalla televisione.

L’epoca in cui lavoravo in Rai era quella in cui nelle case la TV era accesa e tutti intorno a guardarla in religioso silenzio. Tutto questo è finito. Una volta gli strumenti per realizzare programmi erano nelle mani di pochi di noi che erano stati formati e avevano acquisito strumenti e capacità per farlo. Io sono perito fotografo e ho impiegato tre anni per imparare a stampare come si deve delle foto in bianco e nero. Oggi, invece, chiunque con un cellulare può fare riprese e foto. Se qualche decennio fa mi avessero raccontato che sarebbero avvenuti questi cambiamenti non ci avrei creduto nella maniera più assoluta. Basti pensare al fatto che oggi ci sono persone che di fronte a un incendio o a un incidente, ad esempio, la prima cosa che fanno è estrarre il cellulare per riprendere quel che sta accadendo; e magari poi inviano i filmati ai telegiornali o ai siti web di informazione.

Io, invece, mi rifiuto di fare foto o filmati con il mio cellulare.

Quindi, di quella TV a cui faceva riferimento lei ho certamente dei bei ricordi. Ma oggi il mondo è cambiato radicalmente ed è necessario guardare avanti.

Ettore Bernabei, storico direttore generale della RAI, diceva che nel valutare e nell’ideare i programmi bisognava tener presente la funzione educativa della televisione. Oggi lei che ruolo sociale attribuisce alla TV?

Io ho preso parte alle riunioni in Viale Mazzini in cui Ettore Bernabei diceva proprio questo. Quando finimmo il nostro corso da programmisti lui ci spiegò che, nell’esercizio della professione, tra le diverse proposte che ci sarebbero state fatte avremmo dovuto scegliere i programmi con il maggior contenuto pedagogico-educativo. La RAI si era assunta questa funzione. L’ha svolta certamente dal punto di vista linguistico. Il grande filologo e linguista De Mauro sosteneva che nell’immediato dopoguerra il 70% degli italiani parlava il dialetto e non l’italiano; è indubbio che l’educazione linguistica che ha svolto la televisione negli anni successivi è stata straordinaria.

Adesso non è più così. Dalla televisione passa quasi solo l’intrattenimento. E tutto è condizionato dalla pubblicità: appena un programma perde ascolti viene cassato.

Nella televisione del passato c’erano sia l’indice di ascolto che l’indice di gradimento e il campione che li determinava veniva preso dall’elenco telefonico: era costituito da persone che avevano il telefono in casa. I dati relativi agli ascolti arrivavano tre settimane dopo.

Oggi i rilevamenti dell’Auditel sono immediati e i campioni sono più eterogenei e scelti con grande accuratezza.

La televisione si è modellata su questo strumento di indagine. E poi gli ascolti risentono di chi c’è davanti alla telecamera: se sono persone troppo pacifiche o remissive gli ascolti calano. È il segno dei tempi: in passato non era così.

La televisione è stata sostituita dai computer, dai tablet e dagli smartphone. La questione non è molto diversa: siamo “catturati” dagli schermi. Cosa ne pensa?

A me fa impressione vedere sia gli adulti che i ragazzi che non staccano gli occhi dal cellulare o dal computer. Io viaggio spesso in treno e vedo che nessuno guarda più fuori dal finestrino. Appena i passeggeri si siedono accendono il PC per lavorare, giocare o leggere; oppure hanno gli occhi attaccati allo smartphone. Il treno, che in passato era anche luogo di interazione e conversazione tra le persone, oggi porta in giro passeggeri che guardano schermi.

La sua passione per la lettura e la scrittura nasce anche dal fatto che suo padre faceva il tipografo e che, spesso, da bambino la portava in tipografia con lui?

È così. Le vocazioni nascono da piccoli. A me piaceva molto la magia di quei piombi inchiostrati. Mio padre aveva una passione per i libri e ricordo che li comprava a rate dalla Utet. E io ho acquisito questa passione per i libri: leggevo di tutto, in un periodo in cui non c’era l’abbondanza di quest’epoca. Come spesso succede, chi ama leggere è anche bravo a scrivere; io mi sono ritagliato questo spazio, cioè raccontare le cose che gli altri facevano. E poi quando una cosa ti viene bene continui a farla.

Mi piaceva molto l’odore dell’inchiostro da stampa. Per molti anni sono stato in grado di capire, bendato, toccando un libro e dal suo odore a quale collana appartenesse e quale editore l’avesse stampato; feci perfino domanda per partecipare a Lascia o Raddoppia puntando su questa mia abilità, ma non mi presero.

Oggi non ne sarei più capace, anche perché c’è troppa sovrabbondanza; io preferisco la scarsità, è più interessante.

Vale anche per la musica. Pensi cosa voleva dire nell’Ottocento, per un amante della musica, andare ad un concerto: sapeva che non gli sarebbe più capitato di sentire quella sinfonia e l’ascoltava con estrema attenzione. I fonografi arrivarono nella seconda metà dell’Ottocento e, quindi, fino a quel momento non c’era la riproducibilità dell’opera. Bisognava cogliere le poche opportunità che si avevano.

Succedeva anche per il cinema: spendevi i tuoi soldi per andare in sala e stavi incollato allo schermo perché non saresti potuto tornare a vedere quel film. Oggi, attraverso la TV o il computer, abbiamo la possibilità di accedere a un’enorme mole di contenuti quando vogliamo. Più in generale, oggi c’è tutto un altro modo di consumare prodotti culturali.

Nel suo ultimo libro, Fuori Programma, lei racconta come la sua notorietà televisiva sia iniziata grazie ad un “caffè”. Qual è il suo rapporto con la visibilità?

Tutto avvenne nell’edizione di Fantastico del 1987, condotta da Adriano Celentano. C’era molta attenzione verso quel varietà. Ricordo che eravamo alla seconda puntata e Adriano volle che fossi io a spiegare il regolamento di un concorso a premi legato ad una marca di caffè. Mi chiamò davanti alle telecamere e la cosa funzionò bene; da quel momento devo dire che la mia vita è cambiata perché ho raggiunto la notorietà. Avevo già cinquant’anni. Ricevetti tantissime proposte di lavoro e mi consigliarono di affidarmi ad un agente. Avrei guadagnato molto di più, ma ero realizzato professionalmente e mi sentivo molto legato all’azienda della mia vita, la RAI. Per cui non mi montai la testa e volli restare in viale Mazzini. Devo però riconoscere che essere diventato un personaggio noto della televisione mi ha aiutato. E poi mi piace essere riconosciuto dalla gente.

Oggi, tra le principali attività che svolge, lei si occupa anche dell’organizzazione di festival letterari. In che termini il passaggio dalla tipografia al digitale ha cambiato l’editoria?

Per tutta la vita ho collaborato con case editrici. In passato stampare un libro era considerato un evento e aveva costi importanti. Bisognava stamparne almeno 1.500 copie e le considerazioni che precedevano la stampa erano davvero tantissime; ciò comportava che il numero di libri stampati non fosse esageratamente elevato. Pensi che, invece, l’anno scorso in Italia sono stati stampati 88.000 libri. Con la stampa digitale è tutto più facile. Anche in questo caso non posso nascondermi dietro la nostalgia: erano tempi diversi e le cose oggi sono cambiate in modo radicale. Non posso che prenderne atto.

L’artigianalità nell’approccio alle varie espressioni della cultura può consentire di diventare persone colte mantenendo un legame saldo con la meravigliosa semplicità della vita. Lei ama definirsi “scrittore artigiano”. Cosa intende?

Intanto, la cosa nasce dal fatto che un giornale avrebbe dovuto definirmi “scrittore astigiano” e invece, per un refuso, sono diventato uno “scrittore artigiano”. Sono contento di questa definizione perché, in effetti, mi sento uno scrittore artigiano.

Una persona può fare lo scrittore, così come può fare il falegname o qualsiasi altro mestiere. Il fatto di essere uno scrittore non ti obbliga a dire la tua su ogni cosa che succede nel mondo. Lo scrittore che fa il commentatore sui giornali e che dice la sua su qualunque fenomeno è libero di farlo ma io non mi rivedo in questo modello. Io mi sento uno scrittore narratore, capace di raccontare bene delle storie, di costruirle trovando gli incastri giusti. Lo scrittore artigiano si cura del fatto che la macchina narrativa sia oliata e che non abbia inceppamenti; non ha bisogno di sentirsi un vate.

La sua passione per la musica ha in qualche modo a che fare col fatto che, sin da bambino, è stato compagno di classe e amico di Paolo Conte?

No, non c’entra. Con lui non parlavamo di musica. Aveva messo su un’orchestra jazz e io cercavo di farmi ammettere dicendo che suonavo la batteria, ma non era vero. Mi mise a scrivere i comunicati stampa.

Questa mia passione nasce dal fatto che sono un ascoltatore appassionato di musica; lo sono in particolare della musica classica e dell’opera lirica. Ne ascolto tanta e leggo anche molti libri che parlano di musica.

(Bruno Gambarotta, Giorgio Costa e Elena Cornacchia in occasione dello spettacolo “Ennio Morricone, tra mito e magia” svoltosi a Vignola (MO) all’interno della rassegna Etra Festival – Foto di Mauro Terzi)

(Bruno Gambarotta, Giorgio Costa e Elena Cornacchia in occasione dello spettacolo “Ennio Morricone, tra mito e magia” svoltosi a Vignola (MO) all’interno della rassegna Etra Festival – Foto di Mauro Terzi)

Da inizio anno assieme a due grandi musicisti, Giorgio Costa al pianoforte ed Elena Cornacchia al flauto, porta in giro per l’Italia il suo ultimo spettacolo, Ennio Morricone, tra mito e magia. Possiamo definirlo un concerto narrativo sulla vita del maestro?

Sì, possiamo definirlo così. Nasce da un’idea di Giorgio Costa. Lui aveva piacere di avere una narrazione che accompagnasse la musica. Io non sono un musicologo che racconta come è nata l’opera o come è modulata. Il mio compito non è quello di spiegare tecnicamente la musica; racconto storie ed episodi dedicando un’attenzione particolare alla vita del maestro Morricone, alla sua quotidianità, ai suoi rapporti con i registi e a come nasce un’opera anche dal punto di vista pratico.

Ennio Morricone ha lavorato per circa 70 anni esprimendo il suo talento e la sua creatività con passione ma anche con estremo rigore. Uno dei rari casi di “genio e regolatezza”. Concorda?

Morricone mi piace molto per questo. Rompe lo stereotipo che prevede che l’artista debba avere una vita disordinata. Ha dimostrato che un grande genio può fare una vita regolarissima e avere una famiglia solida. Lui poi aveva un’organizzazione rigorosissima: sveglia alle quattro del mattino e una dedizione infinita al lavoro. La sua passione per la musica era una vocazione.

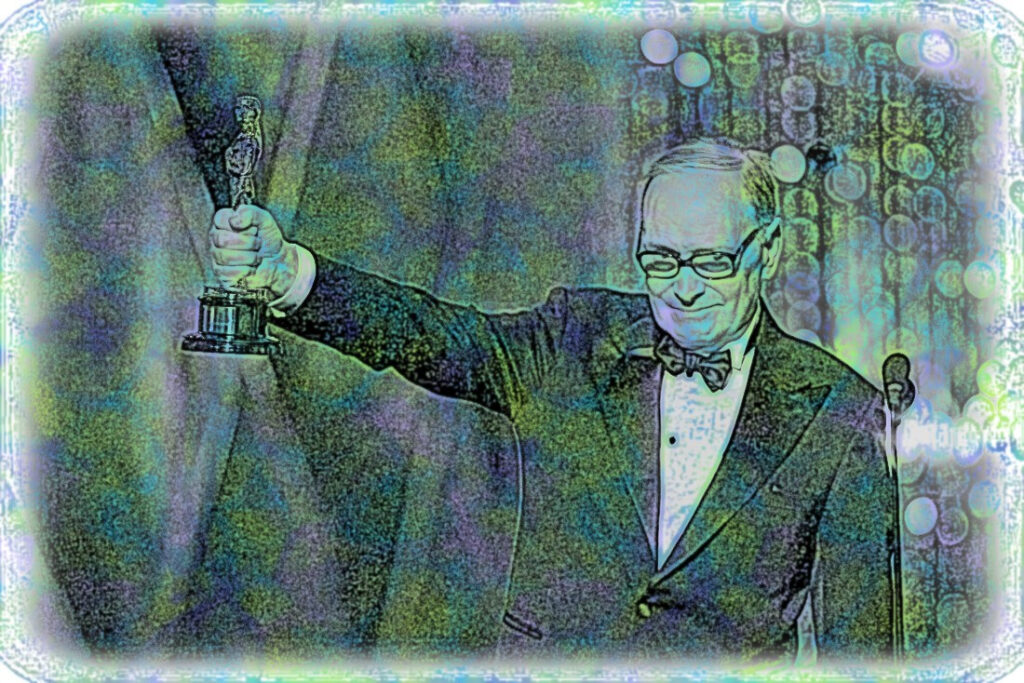

(Il maestro Ennio Morricone)

(Il maestro Ennio Morricone)